研究・研修会 新潟県

2012年2月27日

第 34 回「美術科教育学会新潟大会」

主 催:美術科教育学会 (webサイト リニューアル)

共 催:新潟大学美術教育研究会学会通信

1.会 期:2012 年 3 月 26 日(月)・27 日(火)・28 日(水)

2.会 場:新潟大学教育学部

3.大会テーマ:「新美術教育の手がかりを求めて ~子どもと社会の課題から~」

(以下webサイトから転載)

今日本では、もやもやとした沈滞感が立ち込めて先行き不安が広がっています。これは単に、景気などが 循環の谷にあるといっただけのことなのでしょうか。むしろ、どうやら私たちはもっと大きく深い問題に直 面しているらしいという感覚ではないでしょうか。そうした中、突如襲った3.11の津波と原発事故は、 また予想だにしなかったやり方で、私たちが置かれている状況を稲光のように鮮烈に照らし出しました。名 状し難い気持ちを抱きつつも、私たちの視力は瞬間高まり、鈍重な意識は目覚め、しかし遙か遠方にかすか な光明を見出したかのように思われました。それは、新たな価値観が、人の生き方、人と人、人と自然の関 係のあり方をつくり直し、被災地の復興がそのまま現代社会の再生へとつながっていくというヴィジョンだ ったかと思います。しかしわずか一年足らずのうちに、再び視界不良の濃い霧の中に引き戻されてしまった かのようです。それほど、現在の混迷の度合いは深刻だということなのでしょう。

美術教育は、どういう姿勢でこのことと向き合うべきでしょうか。現在の混迷が、偶発的な要因の一過性 のものに過ぎないなら、そのような流行廃りに惑わされないことがむしろ求められるでしょう。しかし私た ちが直面しているのは、ポストモダン社会という遙かに大きな文明的な問題にも連なっていく、人間の生き 方の問題、環境との関わり方の問題です。ここでは、美術教育の営為自体が、文明と社会からの挑戦への応 答となることが求められます。

しかし今日の美術教育は、このような現代の課題に答えうるものたり得ているかといえば、実態において も理論においても総体としては、やはり今の日本社会と同じ停滞感、とらえどころのない無力感が満ちてい るといわざるを得ないでしょう。したがって重要なのは、やはり局所的な状況への適応ではなく、大きな転 換による意識的環境適応の模索であるように思われます。すなわち「新美術教育」をつくり出すということ です。これは途方もない誇大妄想ではなく、むしろ当たり前の話とみるべきものです。学会参加者全員がそ れぞれのやり方で追求していることは、正にこれに当たると思われるからです。また、「新美術教育」は、 美術教育のリセット論を必ずしも直ちに意味するものでもないでしょう。

このように「新美術教育」が求められるとして、ではその内容はどういうものになるのでしょうか。しか しそれもまた「視界不良の濃い霧の中」にあって、おぼろな輪郭すら描けていないのが現状だと思います。 それなら、せめて輪郭素描のための手がかりくらいはどこかにないだろうか、そうした思いから設定したの が今回の新潟大会のテーマです。そしてシンポジウム「「原初的なるもの」を美術教育にどう生かすか」も、 その手がかりの一つではないかと考え設定してみました。大勢の方の参加をいただき、「新美術教育」の構 想に向けて、活気ある交流と意見交換がなされることを期待いたします。

関連

レポーター:山崎 正明

« 3月11日 第14回 全京都美術教育連合研修会

実際に使う事を前提として包装紙をデザイン(中2) »

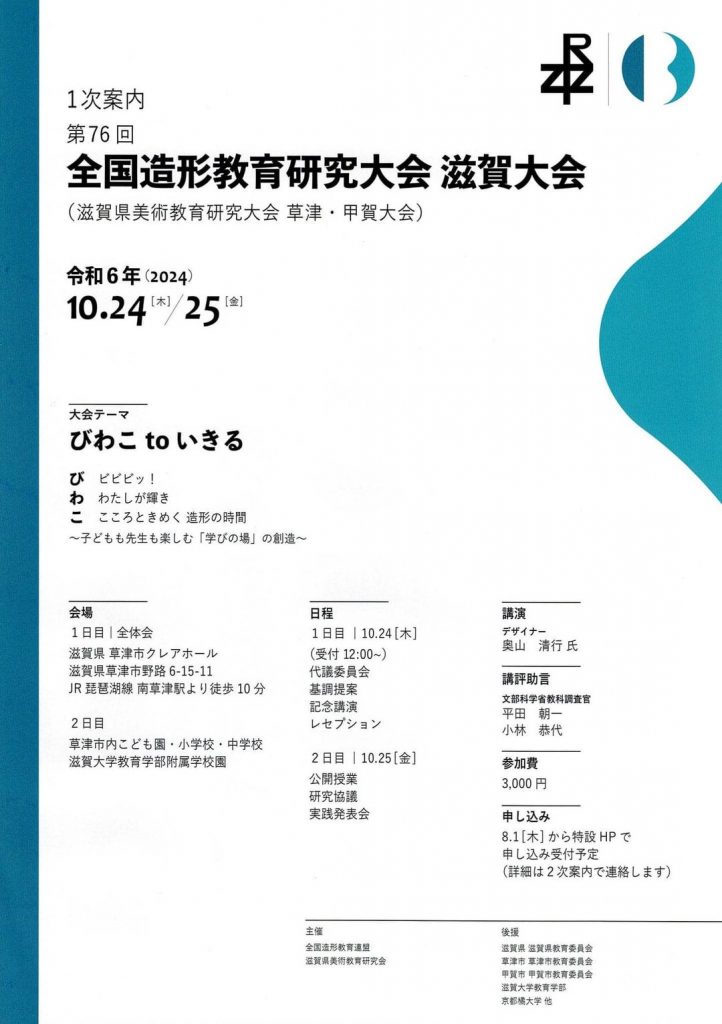

研究・研修会 滋賀県

2024年3月5日

2024年10月24日25日「全国造形教育研究大会滋賀大会」が開催されます。 関連

続きを見る

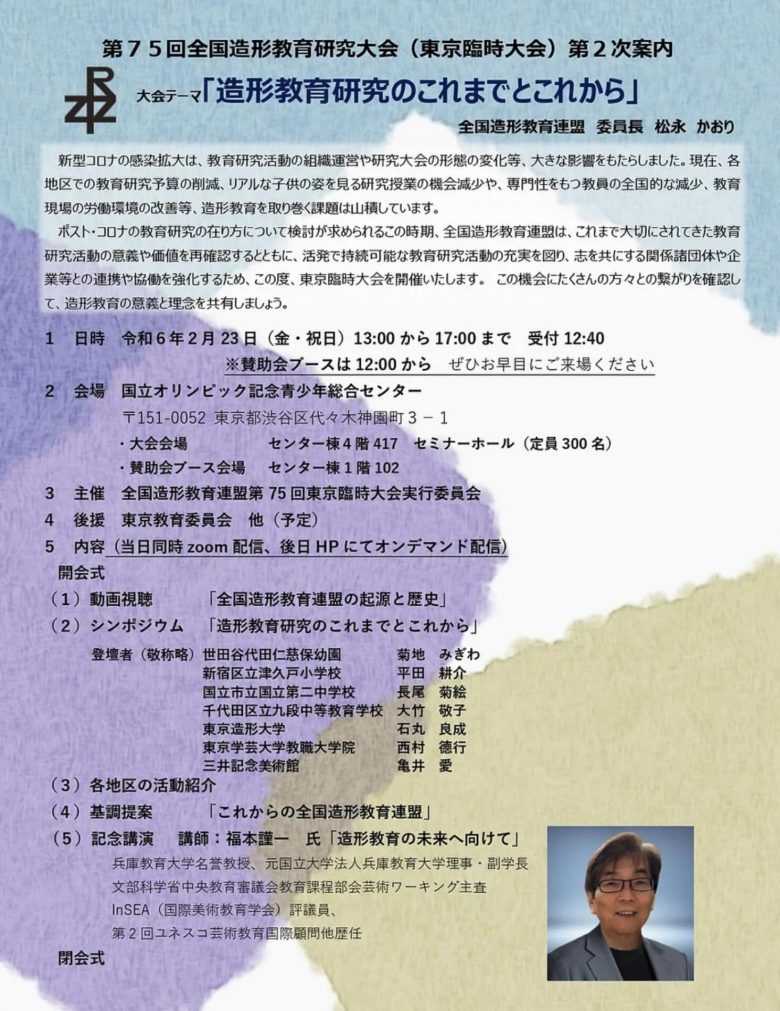

研究・研修会 全国 東京都

2023年12月25日

2024年2月23日 全国造形教育研究大会(東京臨時大会)開催 開催に向けて 「ポスト・コロナの教育研究の在り方について検討が求められるこの時期、全国造形教育連盟は、これまで大切にされてきた教育研究活動の意義や価値を再確…

続きを見る

研究・研修会 全国 東京都

2023年3月28日

◆日時 令和5(2023)年6月11日(日) 【第1部・第2部】午後12時30分〜17時(12時より受付) 【第3部/懇親会】午後17時30分〜19時30分 ◆場所 国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟4階…

続きを見る

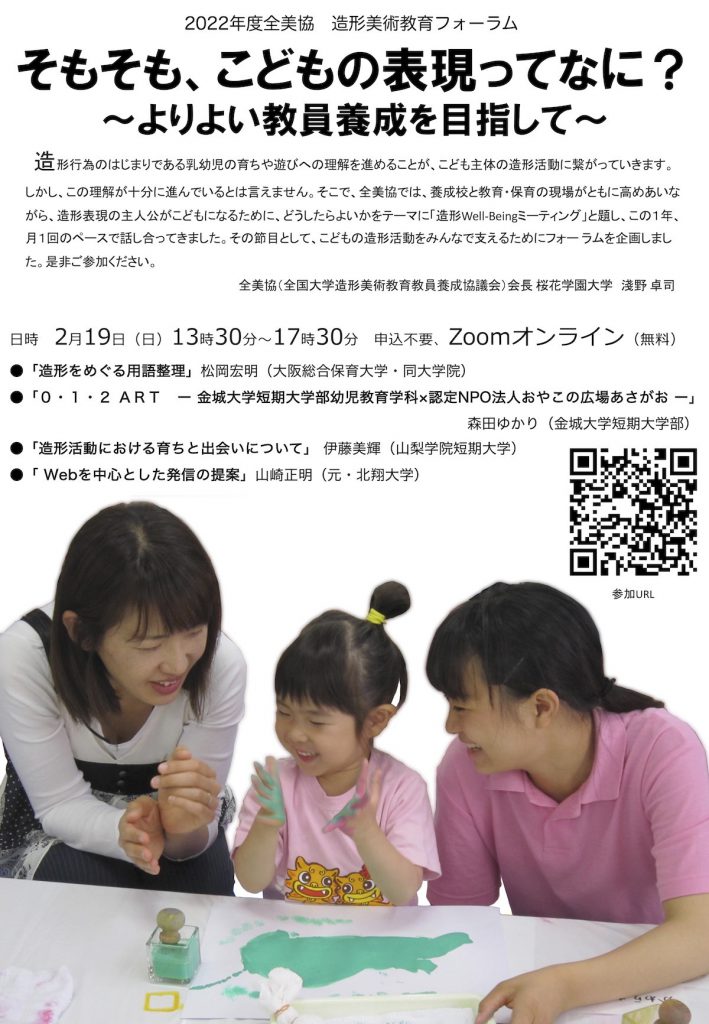

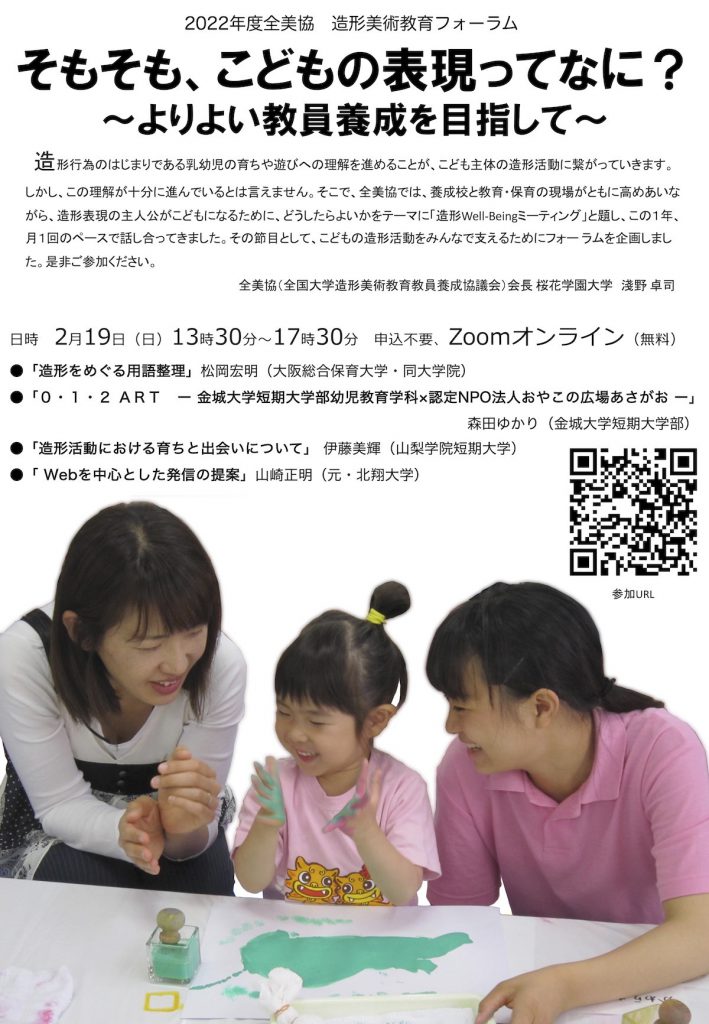

研究・研修会

2023年1月23日

全美協(全国大学造形美術教育教員養成協議会)では、毎年「造形美術教育フォーラム」を開催しています。今年は乳幼児期に焦点を当てて、そもそもこどもの表現とは何かについて、確かめ、今後の教育・保育についてのあり方を考えていく機…

続きを見る

研究・研修会 全国 東京都

2022年12月29日

東京大学教育学部附属中等教育学校の芸術祭実行委員会が主催します「水中のロマン〜水中考古学で紐解く歴史の謎〜」を2023年1月29日(日)に、本校会場とオンラインで開催する運びとなりました。(無料で全国からご参加いただけま…

続きを見る

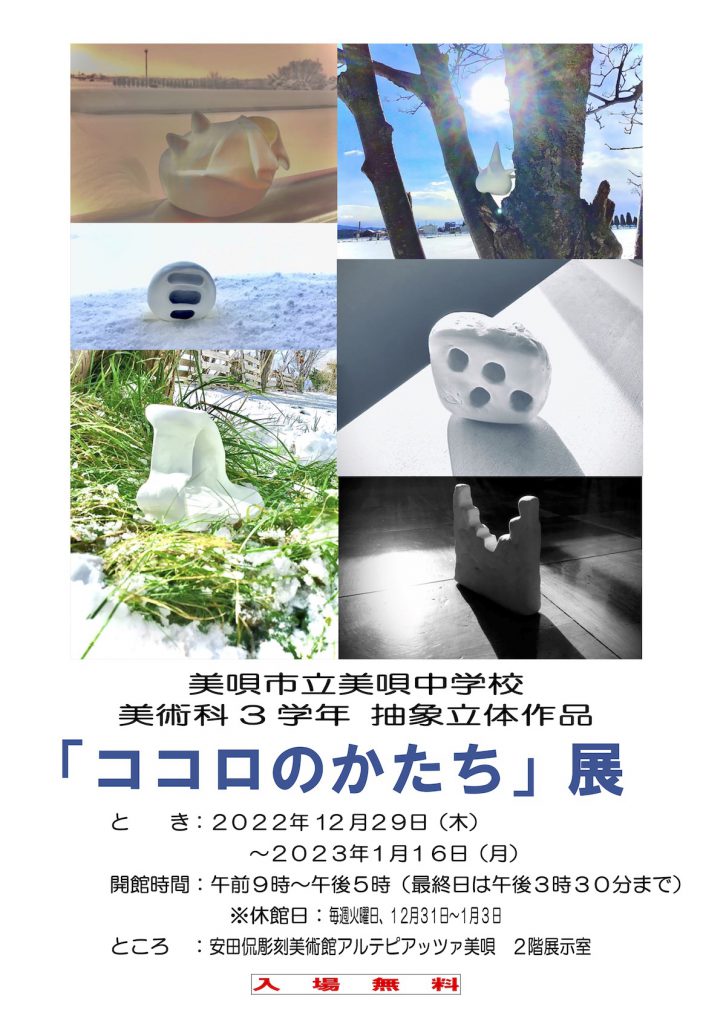

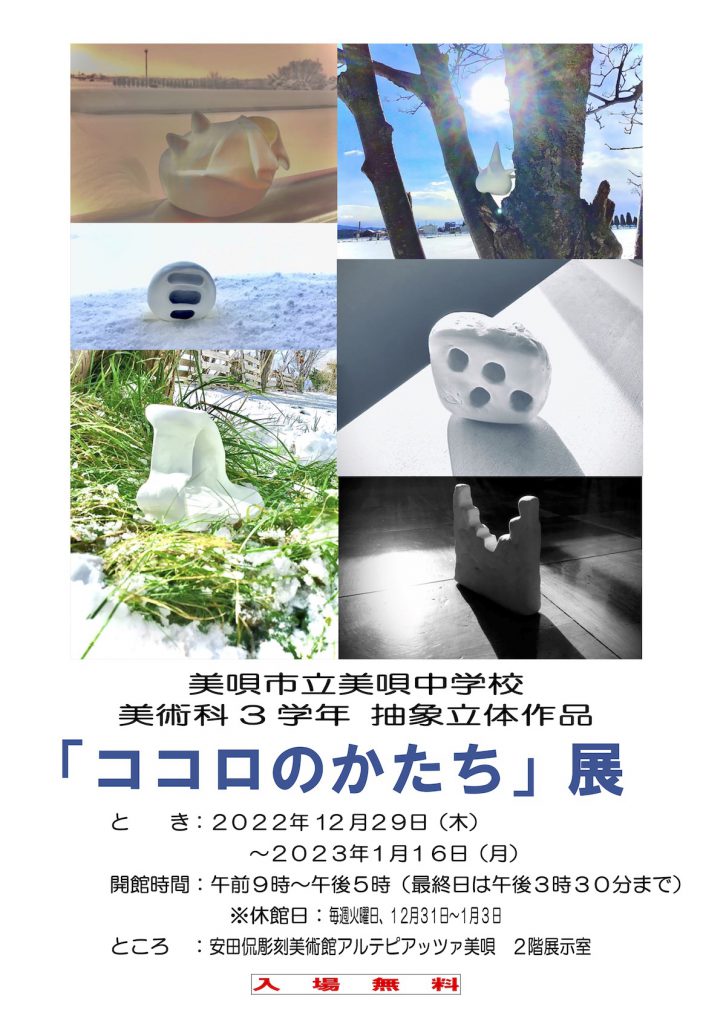

美術館との連携 作品展 北海道

2022年12月29日

2022年12月29日〜2023年1月16日まで「安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄」で美唄市立美唄中学校 中学3年生の「ココロのかたち」が開催されます。美術科担当は乙丸聡史教諭。 関連

続きを見る

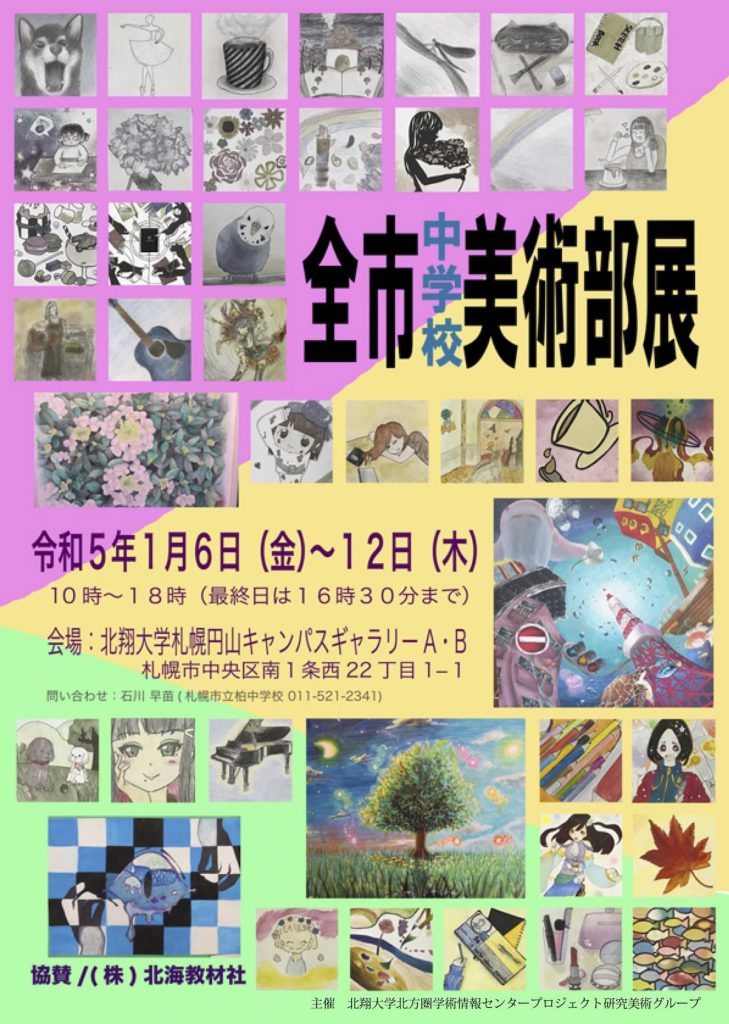

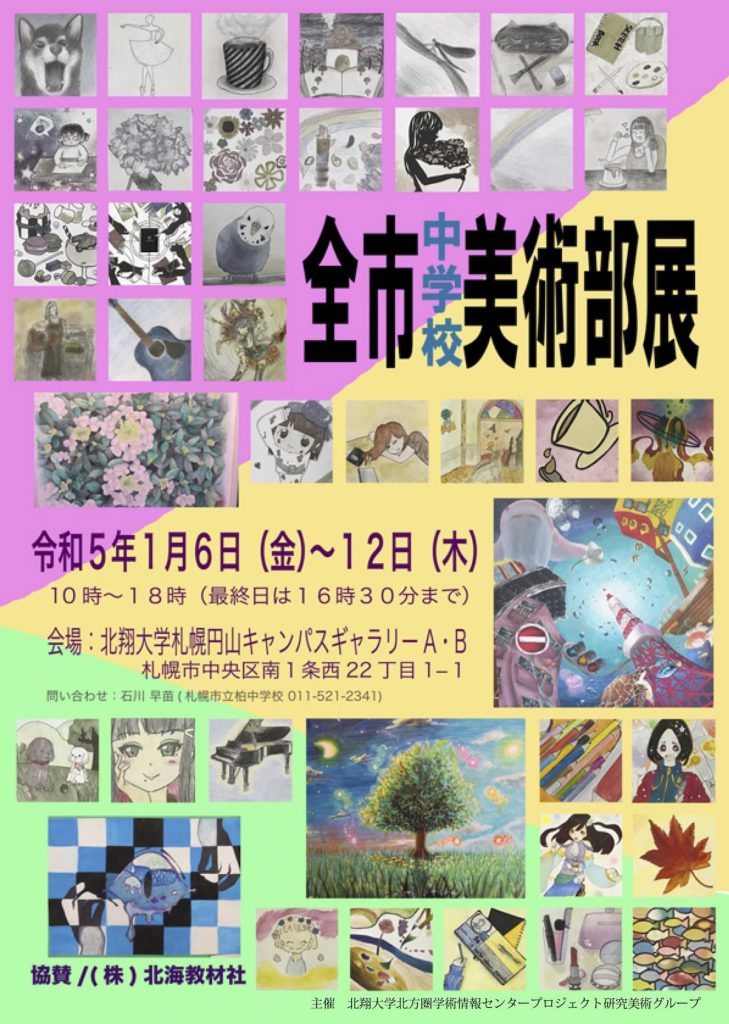

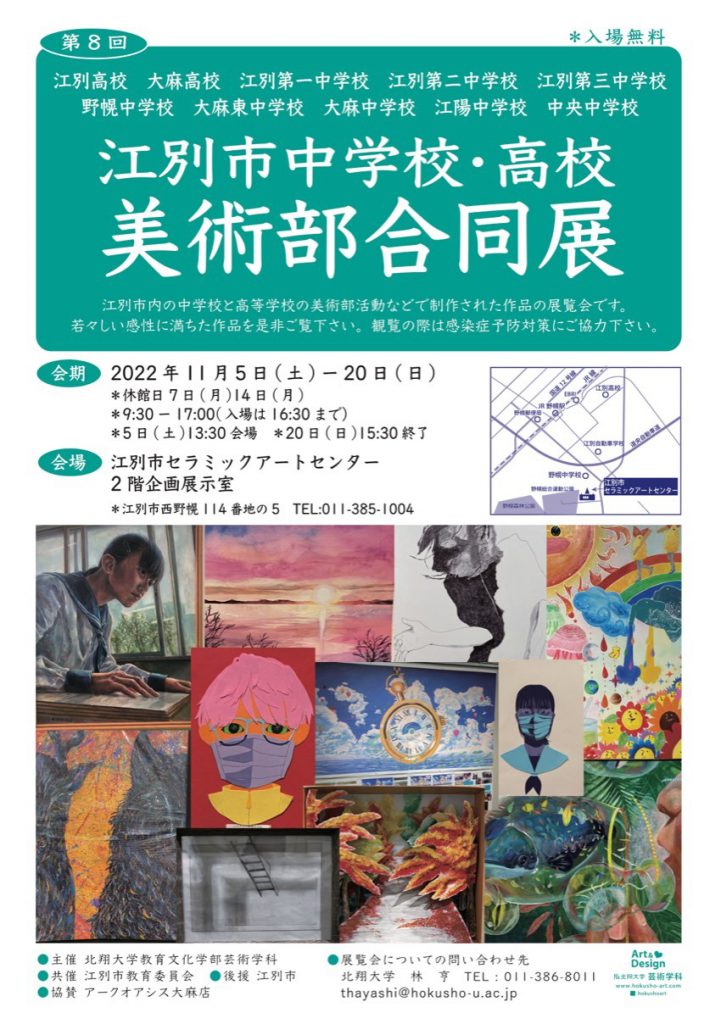

作品展 北海道

2022年12月27日

○参加校(12校) 札幌市立柏中学校 札幌市立啓明中学校 札幌市立向陵中学校 札幌市立陵北中学校 札幌市立八軒東中学校 札幌市立宮の丘中学校 札幌市立手稲中学校 札幌市立前田中学校 札幌市立前田北中学校…

続きを見る

研究・研修会 作品展 神奈川県

2022年12月22日

関連

続きを見る

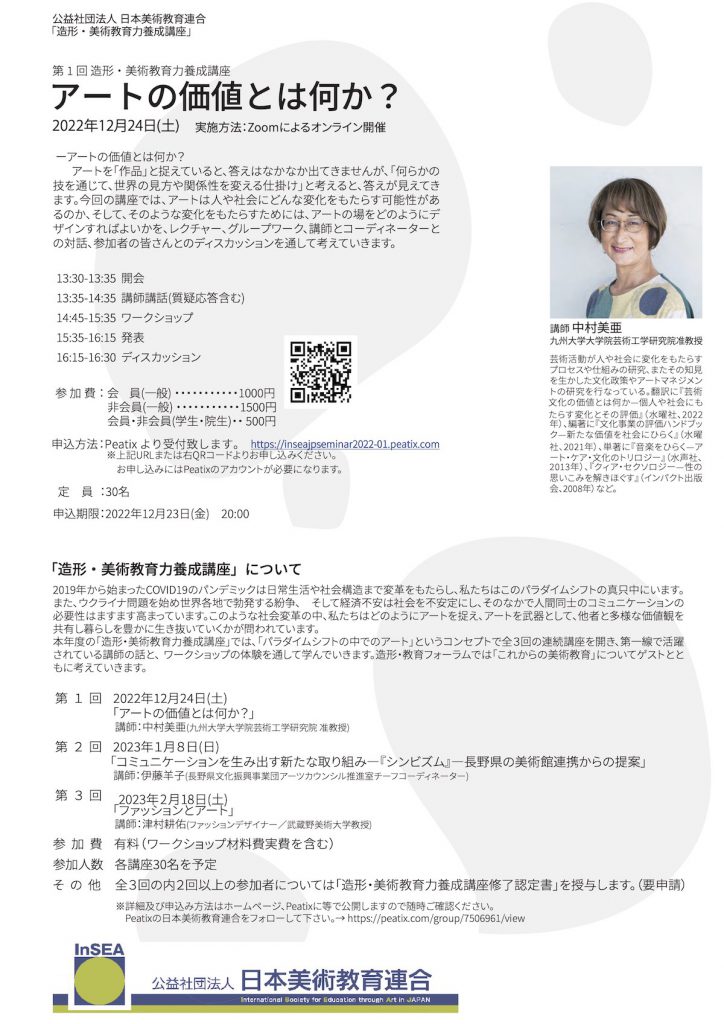

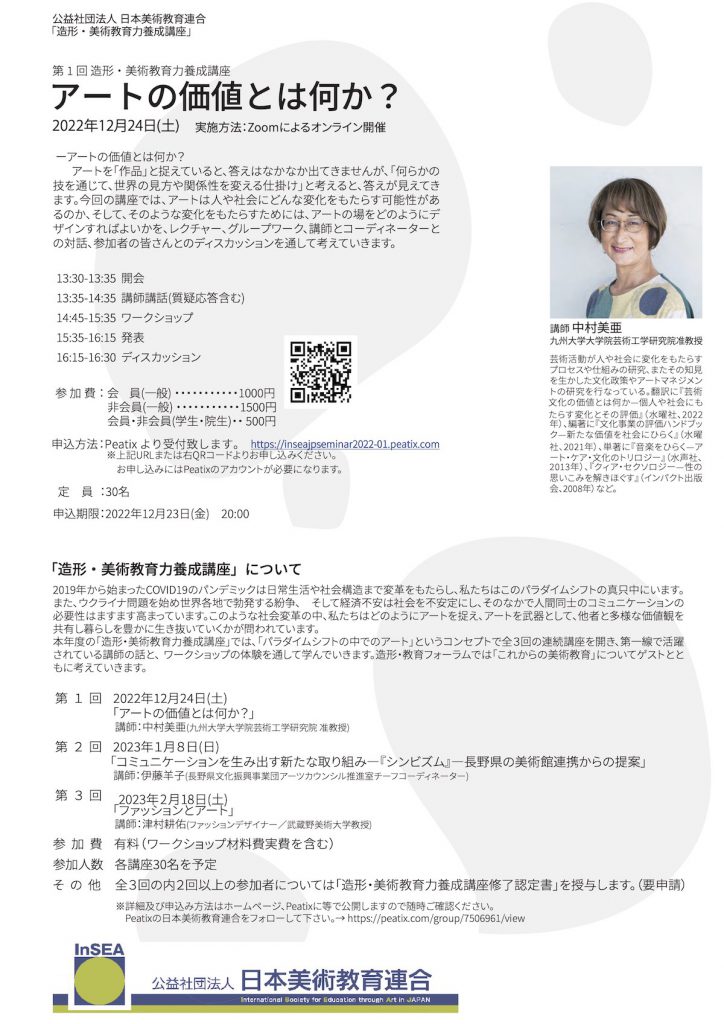

研究・研修会 全国

2022年12月6日

本年度の公益社団法人 日本美術教育連合主催、『造形・美術教育力養成講座」は12/24日を皮切りに全3回開催されます。 第1回目は、芸術活動が人や社会に変化をもたらすプロセスや仕組みの研究やアートマネジメントの研究で有名な…

続きを見る

研究・研修会 北海道

2022年11月4日

北海道教育大学附属釧路義務教育学校 図工・美術 授業力向上セミナー 1,研究主題「深い学び」を具現する授業デザイン ~子供たちが互いに影響を発揮し合う『学び合い』の展開~ 2,公開授業題材 前期課程 小学3年「吹き…

続きを見る

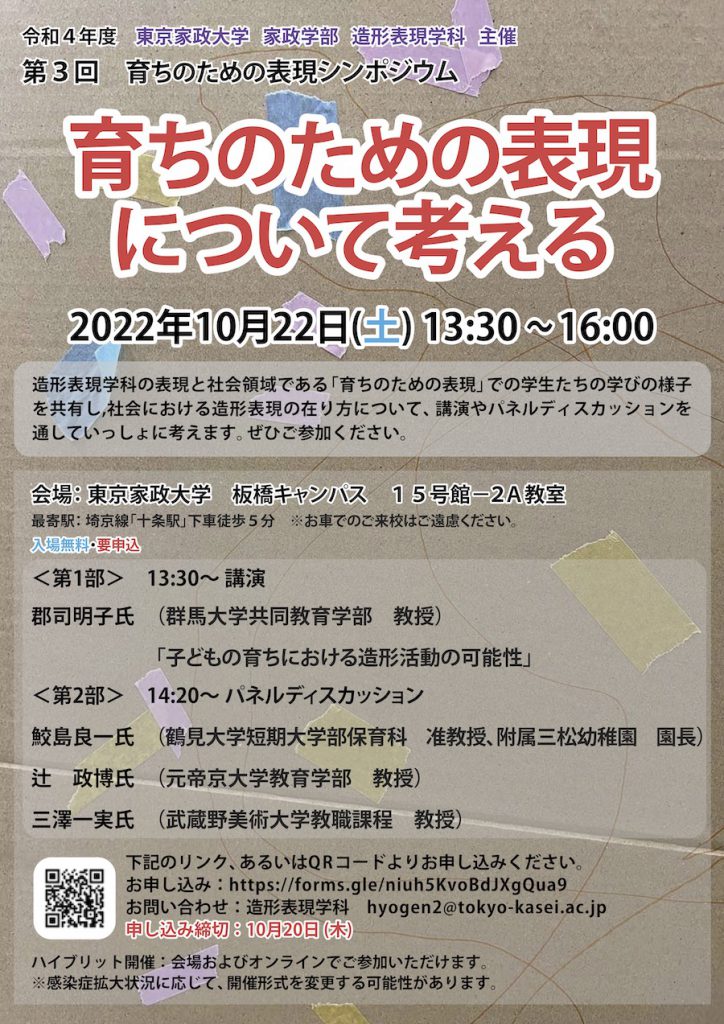

研究・研修会 東京都

2022年10月8日

関連

続きを見る

全国

2022年10月5日

今年も中高生・高専生のための「モビリティデザインコンテスト」が開催されます。 https://www.jsae.net/car_design/R_data/ 関連

続きを見る

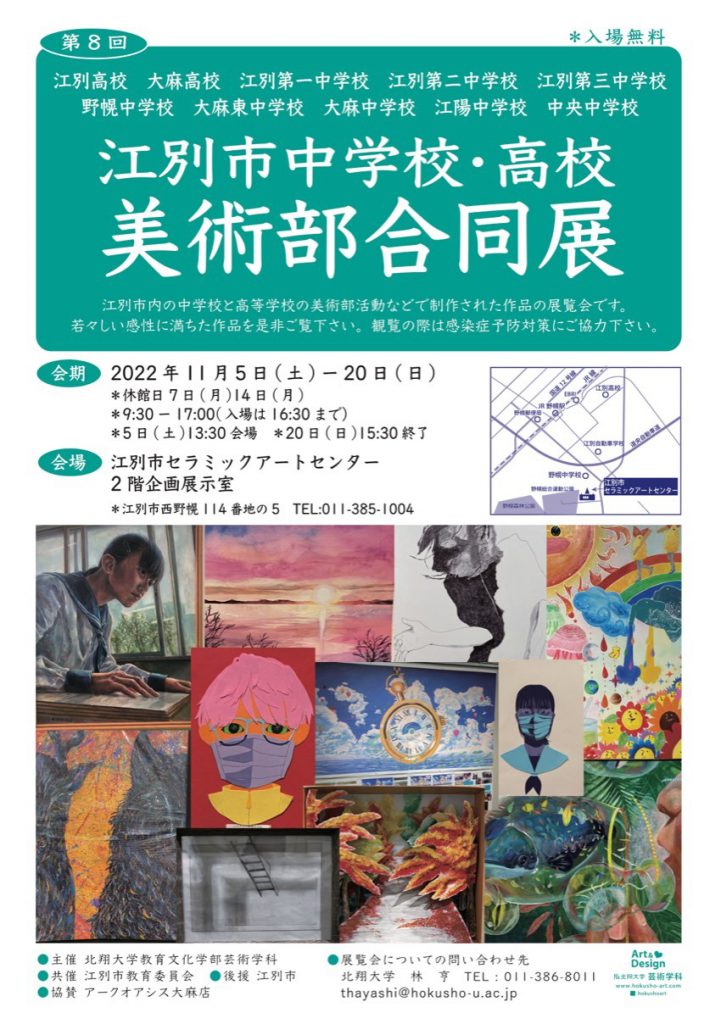

作品展 北海道

2022年10月5日

関連

続きを見る

研究・研修会 北海道

2022年9月12日

申し込みや感染症対策については、「美術による学び研究会」をご参照ください。 関連

続きを見る

作品展 埼玉県

2022年7月11日

2022年9月11日〜18日 埼玉県うらわ美術館で「はみ出す力展」 Vol.4 関連

続きを見る

全国 美術教育関連ニュース

2022年5月22日

InSEA 5月23日から29日 UNESCOのArts Education Week(国際芸術週間) 関連

続きを見る